- ロボット教室が気になっているけれど、うちの子に合うのかな?

- ロボット教室はプログラミング教室は何が違うのかな?

- ロボット教室は色んな種類があるけど、どうやって選べばよいのかな?

だからこそ、「考える力」を育む習い事として、今、ロボット教室が全国の保護者の皆様から大きな注目を集めています。

この記事を書いた人

- 技術士(機械部門)をはじめ、1級機械設計技術者などの資格を保有

- 社内教育や、国内大手メーカーの技術者教育、公的教育機関での講師経験多数

- 現在はヒューマンアカデミージュニアのロボット教室、こどもプログラミング教室、科学教室を運営

- 運営しているロボット教室のインタビュー記事

この記事では、以下の内容をロボット教室の運営者の視点と、技術士の視点からわかりやすくお伝えします。

- AI時代に本当に必要な力は「考える力」

- ロボット教室が、その「考える力」をどう育むのか?

- 後悔しないロボット教室選びの具体的な比較ポイントと、無料体験会の賢い活用法

そんなあなたにとって、この記事が「納得して習い事を選ぶためのヒント」になるはずです。

まずは一歩。

お子さんに秘められた「考える力」を引き出すロボット教室の体験会に参加してみませんか?

AI時代に必要な力とは?子どもの将来に役立つ習い事を選ぼう!

「そろそろ習い事を…」

と考えたとき、英語、学習塾、スポーツ…選択肢はたくさんありすぎて、正直迷ってしまいますよね。

でも、「これからの時代に本当に役立つ力って、一体何だろう?」と、考えたことはありませんか?

AIやロボットが身近になる時代に求められる力

いま、私たちの社会は大きな転換点を迎えています。

少子高齢化によって日本の労働力人口は年々減少し、あらゆる業界で人手不足が深刻化。

こうした状況を解決する手段として、急速に進化するAIやロボットが活用されています。

スーパーの自動掃除ロボットや、ファミレスの自動配膳ロボットなど、すでに私たちの日常生活に深く浸透し始めていますね。

経済産業省が2022年に発表した『未来人材ビジョン』では、こうした社会変化をふまえ、若い世代に求められる能力や姿勢が次のように明言されました。

次の社会を形づくる若い世代に対しては、

- 常識や前提にとらわれず、ゼロからイチを生み出す能力

- 夢中を手放さず一つのことを掘り下げていく姿勢

- グローバルな社会課題を解決する意欲

- 多様性を受容し他者と協働する能力

といった、根源的な意識・行動面に至る能力や姿勢が求められる。

AI時代=考える力が武器になる理由

AI時代は、例えるなら、一人ひとりが“最強の部下”と“最強の相談者”を持つ時代になると考えられます。

こんな夢のような存在――それがAIなのです。

この時代に必要とされるのは、「最強の部下と最強相談者をどう活かすかを考える力」。

つまり、“指示を出す側”=考え、判断し、導く力を持った人材が求められます。

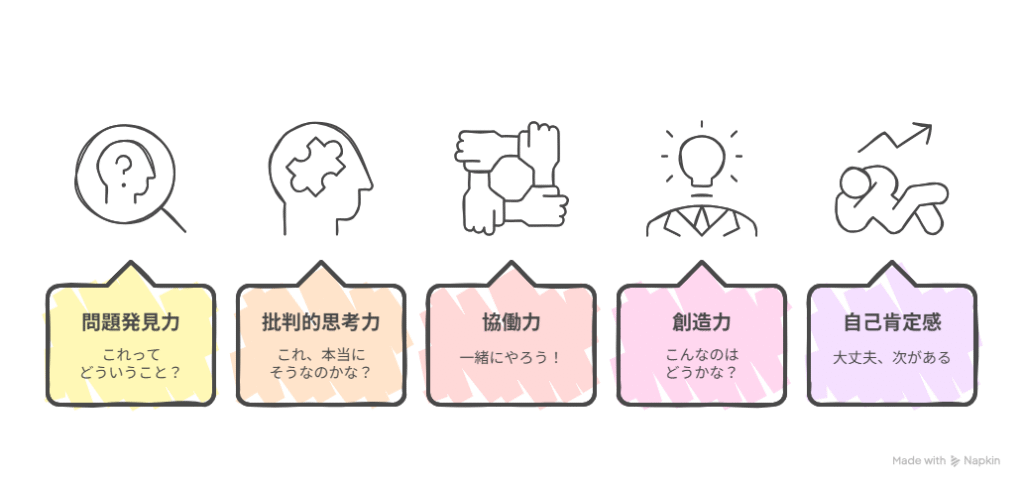

将来、子どもに本当に必要な力は「非認知能力」

これからの社会では、「正解を早く出す力」よりも、“何を問い、どう考えるか”を決める力が重要になります。

それが「非認知能力」と呼ばれる、AIに代替するのが難しい人間らしい力です。

たとえば、以下のような力のことです。

問題発見力:「これってどういうこと?」を見つける力

AIは、私たちから質問されれば、あっという間に膨大な情報を提供してくれます。

知りたいことの答えをすぐに見つけ出す「問題解決力」は、人間はAIにかなわないでしょう。

しかし、本当に重要なのはその手前。

つまり「そもそも何が知りたいのか?」「何が本当に大切なことなのか?」を見つけ出す問題発見力です。

AIは、私たちの問いかけに対して最高の答えをくれますが、その問いを立てるのは私たち人間の役割です。

だからこそ、お子さんの「これってどういうこと?」という純粋な探求心が大切です。

批判的思考力:「これ、本当にそうなのかな?」と考える力

インターネットやAIから得られる情報は膨大で、情報の海に溺れてしまうことがあります。

そして、時には、間違った情報や、一部に偏った情報も。

そんなとき、「この情報、正しいのかな?」「他にも違う見方があるんじゃないかな?」と立ち止まって考える力が重要です。

だからこそ、お子さんの「これ、本当にそうなのかな?」という疑問を大切です。

協働力:「一緒にやろう!」と心を合わせる力

AI時代は、知識や言葉の壁はAIが埋めてくれます。

今まで以上に、異なる分野の専門家や海外の人たちと協力して、新しいものを生み出す機会が飛躍的に増えるでしょう。

そんな時代には、相手の気持ちを考えて話す、みんなで協力して目標を達成する力が重要になります。

だからこそ、お子さんの「一緒にやろう!」という協調性が大切です。

創造力:「こんなの、どうかな?」と生み出す力

AIは、今あるデータや知識を元に、効率よく答えを出してくれます。

それはとても便利で、私たちの生活を豊かにしてくれるでしょう。

一方で、AIが苦手なこともあります。

それは、今までになかった全く新しいアイデアや、誰も思いつかなかった解決策を生み出すこと。

自由な発想やひらめきは、私たち人間ならではの強みです。

だからこそ、お子さんの「こんなの、どうかな?」という発想が大切です。

自己肯定感:「大丈夫、次がある!」と立ち直る力

AI時代は変化のスピードが速く、1か月前の情報はもう古い、と情報の賞味期限が短くなっています。

お子さんが成長する中で、うまくいかないことや、新しいことに挑戦して失敗することは、きっと日常茶飯事になるでしょう。

そんなときに、「失敗しても大丈夫、また次がんばろう!」「自分ならできる!」と前向きに考え、困難を乗り越える力が、お子さんを強くします。

だからこそ、お子さんの「大丈夫、次がある!」という前向きな気持ちが大切です。

これらの力は、学校のテストの点数では測れません。

しかし、AIが進化するほどにその価値は増し、お子さんが社会で生き抜くための強力な武器となります。

そして、これらの力を遊びの中で自然に育てる習い事として、私が強く提案するのが、ロボット教室なのです。

【技術士が解説】ただの遊びじゃない!なぜロボット作りで「考える力」が育つのか

ロボット教室って、楽しそうだけど、結局ブロックで遊んでるだけじゃないの?

ロボットをつくるのって、そもそも習い事としてどうなの?

そんな声を、保護者の方から聞くことがあります。

しかし、私は技術士として、そして教室を運営する立場として、はっきりと断言できます。

ロボット作りは、真剣に遊ぶことを通して、子どもの考える力を育てる最高の学びです。

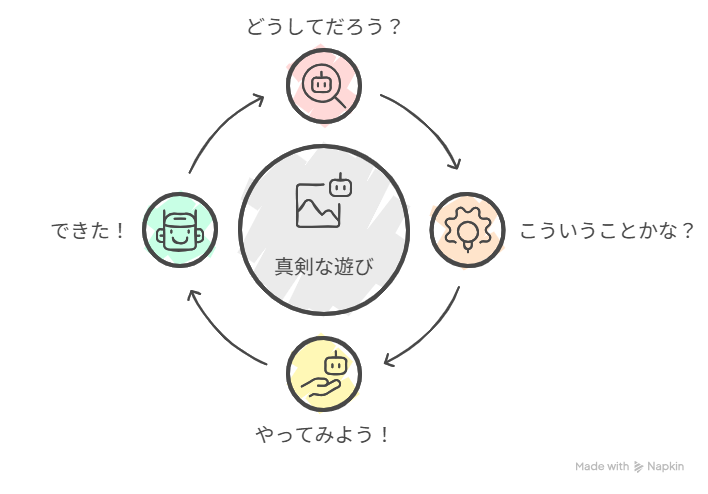

技術者と同じ!ロボット作りはトライ&エラーの連続

技術者の仕事とは、正解のない課題に対し、常に考え、試し、失敗し、改善する――トライ&エラーの連続です。

実は、ロボット教室で子どもたちがしていることも、これと本質的には同じです。

- 思い通りに動かないロボットを見て、「どうしてだろう?」と自分で原因を考え、仮説を立てる

- 「こうすればよくなるかも」と手を動かし、何度も試行錯誤を重ねる

- そして、成功した瞬間、「やった!」と満面の笑みを浮かべる

このプロセスは、技術の世界では日常。

つまり、子どもたちはロボット作りを通して、技術者と同じ思考回路で遊んでいるのです。

「真剣に遊ぶ」=高度な思考の訓練

ロボット教室では、子どもたちはときに一言も発さず、黙々と手を動かします。

その様子を大人が見れば「ただブロックで遊んでいる」ように見えるかもしれません。

しかし、子どもたちは真剣に遊びながら非認知能力を育んでいるのです。

問題発見力を育む場面

- ロボットが完成した後、「もっと速く動かすには?」「こんな動きをさせたい!」と、自分で新しい目標を立てる

- 身の回りの動くものをみて、「あの動きをロボットにも取り入れたい!」と、新しい興味や探求のテーマをみつける

批判的思考力を育む場面

- テキストに書かれていることでも、「本当にこのパーツでいいのかな?」「もっと別の方法で組み立てたら、もっと丈夫になるんじゃないかな?」と、鵜呑みにせずに疑問を持ち、実際に試してみる

- 同じロボットを作った友達と、どうして動かないのかを話し合う中で、「自分はこう思ったけど、友達は違う原因を考えてるんだな」と、物事の多面性を知る

協働力を育む場面

- もしロボット作りで困っているお友達がいたら、「ここ、こうしてみたら?」と具体的なアドバイスをしたり、一緒に考える

- ロボット作りの途中で、先生に「もっとこうしたいんだけど、どうすればいいかな?」と積極的に質問し、助けを求める

創造力を育む場面

- 「こんな形にしたら面白いんじゃないかな?」と、自由な発想で新しいロボットを生み出す

- ブロックの種類や数に限りがある中で、「このブロックをこう使えば、あの動きができるかも!」と、限られた資源で新しいアイデアを形にする

自己肯定感を育む場面

- ロボットがなかなか動かなくても、「どうして動かないんだろう?」と粘り強く原因を探し、何度も試行錯誤する

- ロボットが思い通りに動いた時、「やったー!」という満面の笑みを浮かべる

これらは、真剣に遊ぶからこそみられる姿です。

教育現場で感じた「知識と実体験の断絶」

私は、これまで企業の中で社内教育を担当してきました。

その中で強く感じたのは、理系の大学を卒業していても、学んだ知識が身の回りでどう使われているかをイメージできない人が増えているということです。

学習塾や受験を通して試験対策の方法は身につけたとしても、実体験が不足しているために、知識が自分ごととして結びついていないのだと感じています。

もし過去に似たようなことを体験をしていれば、授業で学んだときにスッと理解できます。

「あれと同じか」「あのときこうだったな」と、体験を土台にした学びは、記憶にも残りやすく、応用も利きやすいのです。

だからこそ、私は思います。

できるだけ小さいうちから、知識と体験を結びつける実感のある学びを積んでおくことが、将来の大きな土台になると。

【年中さんからOK】ロボット教室の授業ってどんな感じ?「夢中になれる」理由を解説

ここでは、私が運営するヒューマンアカデミージュニアのロボット教室を例に授業の内容をご紹介します。

ロボット教室と聞くと、「なんだか難しそう」「うちの子にできるかな?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

でも実は、ロボット教室は年中さんからでも通えるカリキュラムも用意されていて、子どもたちは無理なく、そして何より「夢中になって」取り組んでいます。

授業は月2回×90分、3ステップで進行

ロボット教室の授業は、毎月1体のロボットを製作しながら、90分のレッスンを月2回行うスタイルが基本です。

授業の流れはとてもシンプルで、次の3ステップで構成されています。

- テキストに沿ってロボットを製作

図入りのわかりやすいテキストを見ながら、子ども自身の手でロボットを組み立てます。

ブロックやギア、モーターなど、さまざまなパーツを使いながら、手順を追って組み立てていく力、集中力、空間認識力、そして読解力が自然と育っていきます。 - 動かして仕組みを学ぶ

完成したロボットを実際に動かしながら、「なぜこの動きになるのか」「どうしてこのパーツが必要なのか」といった動きの裏側にある仕組みを観察して学びます。この時間が、自ら考えるクセをつける大事なプロセスです。 - 改造して「自分だけのロボット」へ

レッスン後半では、テキストにある改造例を参考にしてもいいし、自分の思いつきでまったく新しい形にしてもOK。

「こうしたらもっと速くなるかも」「羽をつけたらかっこいいかも」自由な発想と創造力を存分に発揮できるワクワクする時間です。

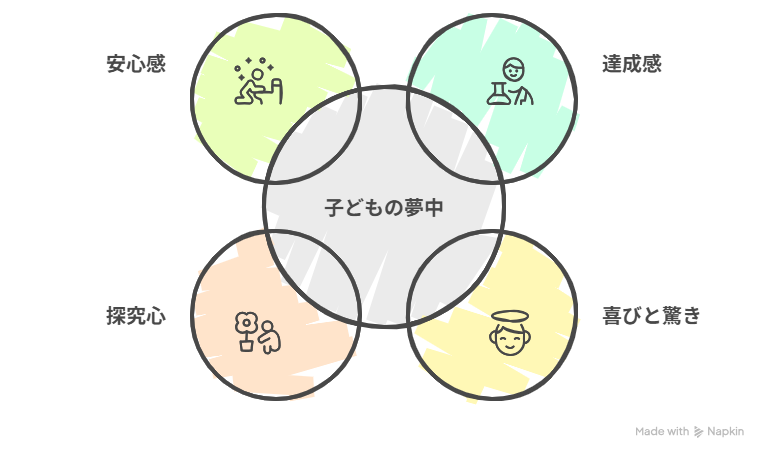

子どもが夢中になる4つの理由とは?

なぜ、子どもたちはロボット作りに熱中するのでしょうか?

その秘密は、以下の4つです。

これらが重なり合うことで、子どもたちは自然と集中し、「もっとやりたい!」と前のめりになります。

それが、私が何度も目にしてきた、目を輝かせて夢中になっている子どもの姿なのです。

年中さんでも安心!読み書きできなくても楽しめる工夫

ロボット教室は、年中さんから始められるコースもあり、まだ文章を読めなくても進められるようにテキストが工夫されています。

各年齢に合ったステップアップ型のカリキュラムが組まれているので、少しずつできることが増えていきます。

「難しそうだから…」とためらっていると、子どもにとって最高の体験の機会を逃してしまうかもしれません。

まずは気軽に、子どもが「真剣に遊ぶ」瞬間を体験してみてください。

ロボット教室に向いているのはどんな子ども?4つの特徴でチェック!

うちの子にロボット教室って本当に合うのかな?

特別な才能が必要なんじゃないのかな…

これは、体験会前によくいただく質問です。

ご安心ください。

ロボット教室は、決して“特別な才能”を持ったお子さんだけのための習い事ではありません。

とはいえ、実際に通っているお子さんの中には、ある共通した特徴があることも確かです。

ロボット教室に“向いている”子どもの4つの特徴

- なにかを作ることが好きな子

レゴや積み木、工作など、自分の手で何かを作るのが好きな子は、ロボット作りにも自然と入り込み、没頭できます。 - パズルや迷路、図形が得意な子

空間を立体的に捉えたり、順序立てて考えたりするのが得意な子は、ロボットの構造を理解するのもスムーズです。 - じっくり集中して取り組むのが好きな子

時間を忘れて黙々と遊ぶ子は、ロボット作りと非常に相性が良いです。 - 失敗してもあきらめない粘り強い子

何度も挑戦しながら改良を重ねる姿勢は、ロボット作りの中でとても活かされます。

う~ん、うちの子にはあまり当てはまらないかも...

と感じませんでしたか?

実は、“足りていない”からこそ、ロボット教室で伸びることも多いのです。

これらはすべて、実際に教室で見てきたリアルな変化です。

ロボット教室は、できる子だけがさらに伸びる場所ではなく、これから伸ばしたい力にチャレンジし、自信を育む場所でもあるのです。

実は向いていなくても、体験してみる価値がある

「うちの子には向いてないかも…」

と事前に決めつけてしまうのは、お子さんの無限の可能性を閉ざしてしまうことになりかねません。

実際に体験してみたら意外と合っている、というケースは非常に多くあります。

なんでもすぐに飽きるのに、ロボット製作にはすごく集中していた!

人前に出るのが苦手なのに、自分で作ったロボットを「ほらっ!」って見せてくれた!

最初は不安そうだったのに、「また来たい!」と笑顔で言ってくれた!

ロボット教室は、「できること」よりも「やってみよう」という気持ち、そして「やってみたらできた!」という成功体験を大切にする場所です。

まずは無料体験会で、お子さんの“意外な一面”を見つけよう

お子さんの「向き・不向き」は、実際に体験してみなければ絶対に判断できません。

実際に体験してみて初めて、「こんなに集中できるなんて…」「思ったより楽しんでいる!」といった保護者の驚きの声も多く聞かれます。

だからこそ、まずは無料体験会でお子さんの可能性の種に気づくことから始めてみてください。

それが、お子さんの未来を拓く第一歩となるはずです。

【無料体験会あり】後悔しない体験会攻略法!複数のロボット教室を試す重要性と見極め方

ロボット教室を選ぶ際、「どこの教材が一番いいか」「どこのカリキュラムが優れているか」が気になりませんか?

しかし、もっと大切で、実際に体験してみなければ分からないのがお子さんの気持ち、教室の雰囲気、講師との相性です。

特にロボット教室は、以下のような要素がお子さんが楽しく長く通えるかどうかに大きく関わってきます。

- お子さんが「ここに通いたい!」と思えるか

- お子さんがロボット作りを楽しんでいたか

- 講師がお子さんの個性に寄り添い、適切なサポートをしてくれるか

これらは、実際にその場に行って、体験してみなければ分かりません。

だからこそ、体験会に参加して、複数の教室を比べてみることがとても大切です。

様々なロボット教室を比較する視点が大切

ロボット教室は全国に複数のブランドがあります。

下記に代表的な教室を簡単に比較してみました。

| 教室数 | 対象年齢 | 入会金 | キット代 | 月謝 | レッスン数 | レッスン時間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

| 約2000 | 年中~ | 11,000円 | 33,000円 | 11,550円 | 月2回 | 90分 |

|

| 約1000 | 年長~ | 約10,000円 | 約14,800円~ | 約10,000円~ | 月2回~ | 60分~ |

|

| 約900 | 小3~ | 約10,000円 | 約44,000円 | 約9,000円~ | 月2回~ | 90分 |

|

| 約500 | 年長~ | 約11,000円 | 約33,000円 | 約10,000円~ | 月2回~ | 60分~ |

|

| 113 | 年長~ | 11,000円 | 0円 | 約9,500円~ | 月2回~ | 50分~ |

|

| 110 | 年中~ | 16,500円 | 0円 | 約9,000円~ | 月2回~ | 60分 |

|

| 84 | 年長~ | 0円 | 0円 | 6,500円~ | 月2回~ | 50分~ |

|

| 81 | 年長~ | 16,500円 | 要問合せ | 13,200円~ | 月2回 | 90分 |

|

| 23 | 年長~ | 16,500円 | 0円 | 29,700円~ | 月4回~ | 90分 |

|

| 19 | 年長~ | 5,500円 | 要問合せ | 6,600円 | 月2回~ | 60分~ |

※2025年7月時点の全国の教室数順に並べています。

※詳細は必ず各教室の公式サイトをご確認ください。

表からわかるとおり、対象年齢、費用面、レッスン数とレッスン時間はどのブランドも大きな差はありません。

また、ロボット教室のカリキュラムは、どのブランドも長年の研究に基づいて良く設計されています。

コンビニのようにフランチャイズ展開をしているところがほとんどなので、どの教室も品質はある程度揃えられています。

だからこそ、「ここならうちの子に合いそう!」と思えるかどうかを、実際に体験して確かめることが一番重要です。

体験会に参加して、講師の教え方、子どもとの関わり方、そして教室の雰囲気や通いやすさなどを総合的に判断しましょう。

キャンペーンの“裏側”を知って賢く動こう

体験会に参加すると、「今すぐ入会を決めれば入会金無料!」などの魅力的なキャンペーンを案内されることがあります。

たしかにお得ですが、焦る必要はありません。

実は、こうしたキャンペーンの期限は、講師側の裁量で多少延長できることが多いのです。

なので…

「他の教室もいくつか比較検討して決めたいので、入会金無料キャンペーンの期限を○日まで延ばせませんか?」

と、正直に相談するのがおすすめ!

「悩んでくれている=本気で検討している」という誠意が伝わるため、ほとんどの教室からOKをもらえる可能性が高いです。

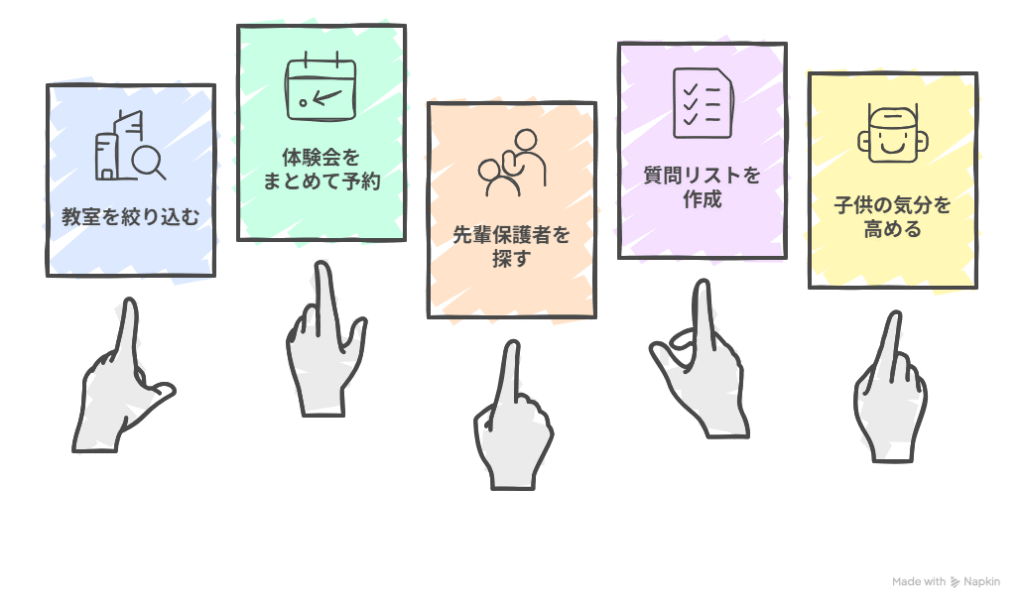

体験会を最大限に活用する5つの準備

体験会の参加申し込みをする前に、しっかりと準備をして後悔のない教室選びをしましょう。

- ご自宅から通える範囲にあるロボット教室を探して、2~3教室に絞り込む

4教室以上を体験しても、逆に迷ってしまいますし、もしロボット教室が合わないと感じたら時間の無駄となります。 - 絞り込んだ教室の体験会は、できるだけ近い日程でまとめて申し込む

入会金無料などのお得なキャンペーンは有効期限があります。

近い日程で複数の教室の体験会を組むことで、しっかり比較しつつお得に入会を決めることができます。

可能であれば、本命の教室を2番目以降に体験しましょう。目が肥えてより冷静に本命を評価できます。 - (可能であれば)体験会を申し込んだ教室に、実際にお子さんを通わせている先輩保護者を探す

「通わせてみて、ぶっちゃけどうですか?」と聞いてみましょう。通ってみて初めてわかる生の情報は、貴重な判断材料になります。 - 講師に聞き忘れをしないために、質問リストをつくる

「入会するとしたら」と考えたときに、特に引っかかる項目を1~3個程度考えておきましょう。 - お子さんの気分を上げる

「すごいロボットを作れる場所に行ってみない?」など、ポジティブな言葉で誘いましょう。

私はヒューマンアカデミーのロボット教室を運営していますが、正直にお伝えすると、どのブランドにもそれぞれの良さがあります。

だからこそ、「まずは体験会に行って比べてみてください」とお伝えしています。

最終的に選ぶのは、ご家庭とお子さん自身。

そのためにも、体験会という“リアルな接点”を通して、お子さんにぴったりの教室を見つけていただけたら嬉しいです。

体験会参加者の声&保護者のリアルな感想

実際に体験会に行ったら、どんな感じなんだろう?

うちの子は楽しめるのかな?

そんな疑問を抱えているあなたのために、ここでは体験会に参加されたご家庭のリアルな声をご紹介します。

どれも、実際に私の教室であったエピソードやアンケート結果をもとにしています。

子どもたちの声(体験会当日の反応)

もっとやりたい!他のロボットはないの?

最初は緊張気味だった子も、ロボットが形になるにつれて目が輝き、後半には手が止まりません。

最後は自分から「もっと他のロボットもつくりたい!」と、尽きない探究心を見せてくれました。

動いた! 見て見て~!!

自分で作ったロボットが思い通りに動いた瞬間、教室中に喜びと達成感の笑顔があふれます。

私は、この瞬間が一番好きです。

保護者のリアルな感想(体験後アンケートより)

細かい作業は苦手なので進みが遅かったですが、集中して取り組んでいて楽しめている印象でした。先生に教えてもらいつつ、自分で考える時間があるのは良いように感じました。教室も少人数制とのことで、うちの子にはちょうど良いと感じた。

(幼稚園年長さん女の子のパパ)

レゴやマイクラが好きなので、実際に動くロボットを作れて嬉しそうでした。私には教えられないのでよかったです。ロボットを作ることで、一つの自信になってくれると良いなと思います。

(小学1年生男の子のママ)

家にレゴはありますが、いつも同じものを作っていたので、初めてのロボット作りにとても楽しそうでした。

(小学3年生女の子のママ)

仕組みに興味を示し、考える勉強になると思った。

(小学3年生男の子のママ)

夢中でロボット作りをする姿が印象的でした。

(小学1年生男の子のパパ)

元々ブロック遊びが好きだったのですが、動くものを作るのは初めてだったので嬉しそうでした。

(小学1年生男の子のママ)

考えながら楽しそうに作っていたので、体験会に参加して良かったなと思いました。

(小学2年生男の子のママ)

消極的な性格ですが、不明な点があったときに先生に話しかける姿がみれて良かったです。

(小学1年生男の子のパパ)

楽しそうに取り組んでいました。自分で考えて諦めずに取り組む経験ができました。

(小学2年生男の子のママ)

「向いてるかどうか」より、「どう変わるか」に注目して

体験会は、「この子に向いてるかどうか」を判断する場です。

ただ、それ以上に、お子さんが目の前で「どう変化するか」を感じ取る場でもあります。

- 急に集中力が発揮される瞬間

- 表情がイキイキと輝き出す瞬間

- 自分から質問や工夫をし始める瞬間

こうした変化を、たった60分の体験会で目にすることができます。

これだけは知っておきたい!ロボット教室選びで失敗しないためのQ&A

ここでは、実際に保護者の方からよくいただくご質問をもとに、入会前に知っておくと安心なポイントをQ&A形式でご紹介します。

月謝や初期費用はどれくらい?

月謝は10,000~12,000円くらいが目安です。

初期費用は、入会金とキット代がかかります。

入会金は10,000円前後、キット代は30,000~40,000円くらいが目安です。親の付き添いやサポートは必要ですか?

体験会は付き添いが必須ですが、通常レッスンは基本的にお子さまだけで参加可能です。

心配な場合は保護者の見学が可能な教室もあります。

ただし、授業は講師がしっかりサポートしますので、「親がずっと見ていないと心配…」ということはありません。

むしろ、自分だけでやり切る達成感がお子さんの自信につながります体験会のあと、しつこく勧誘されることはある?

ご検討状況をお伺いすることはありますが、しつこく勧誘することはございません。

「他の教室も体験したいので、持ち帰って検討します」と最初に伝えておけばスムーズです。

また、入会キャンペーンの期限についても、丁寧に相談すれば柔軟に対応してくれることが多いのでご安心を。途中でやめたくなった場合、退会はすぐできる?

多くの教室では、前月までの申し出で退会可能です。

長期契約ではなく、月ごとの継続型の教室が多いため、「ちょっと試してみようかな」でも始めやすいのが魅力です。女の子でも楽しめますか?

もちろんです!ロボット教室は、性別に関係なく誰もが楽しめる場所です。

ヒューマンアカデミーのロボット教室では、オリジナルロボットを持ち寄って発表する全国大会を毎年開催しています。2024年度のMVPは女の子が受賞しました!

まとめ:無料体験会でお子さんの「考える力」を育む第一歩を!

ロボット教室は、ただロボットを作って遊ぶ場所ではありません。

子どもたちが夢中で真剣に遊ぶという体験を通して、

「考える力」「試行錯誤する力」「創造力」

といったこれからの時代に必要とされる非認知能力を育てる、将来の役に立つ学びの場です。

今の子どもたちが社会に出る頃、AIやロボットは当たり前の存在になっているでしょう。

そんな時代を生き抜くために必要なのは、自分の頭で考え、行動する力です。

その力を、遊びながら、楽しみながら、

「もっと知りたい!」「もっとやってみたい!」という子どもの内なる好奇心を引き出しながら、

自然と身につけられるのがロボット教室の魅力です。

まずは体験してみること

ロボット教室がお子さんに合うかどうかは、実際に体験会に参加してみなければ分かりません。

- お子さんが「ここに通いたい!」と思えるか

- お子さんがロボット作りを楽しんでいたか

- 講師がお子さんの個性に寄り添い、適切なサポートをしてくれるか

ですから、特定の教室にこだわるのではなく、ぜひ複数のロボット教室の体験会に参加してみてください。

実際に体験して、比較をしてみることで、お子さんにとってのピタッとくる教室が見つかるはずです。

未来につながる「考える力」の第一歩を、楽しい体験から始めましょう。

ヒューマンアカデミー

対象年齢は年中さんから。

全国に約2,000教室ある業界最大手。

迷ったらこちらで間違いなし。

KOOV(クーブ)

対象年齢は年長さんから。

ソニーが開発したロボット・プログラミング学習。

エジソンアカデミー

対象年齢は小学3年生から。

同年代のお友達と一緒に学びたいならこちらを検討。

自考力キッズ

対象年齢は年中さんから小学3年生まで。

初めての習い事にはこちらを検討。

ロボ団

対象年齢は年長さんから。

キットはレンタルできるので初期費用が抑えられる。

ステモン

対象年齢は年中さんから。

初めての習い事にはこちらを検討。

プログラボ

対象年齢は年長さんから。

入会金やキット代は不要なので初期費用が抑えられる。

Crefus(クレファス)

対象年齢は年長さんから。

年間レッスン数が42回と他社と比べて多い。

LITALICOワンダー

対象年齢は年長さんから。

オンラインレッスンもあり、生徒1人に対しスタッフ1人で手厚く対応。

コズミックITスクール

対象年齢は年長さんから。

月に1回の数学勉強会に無料で参加可能。